임준성 _ 조선대 한문학과 강사

올여름은 어느 해보다 유독 무더울 것이라는 예보에 숨이 덜컥 막힌다. 지구온난화의 경고를 처음 들었을 때의 섬뜩함은 이제 익숙해진 탓에 위기감조차 상실한 지 오래다. 더 이상 떨어질 줄 모르는 이산화탄소 비율은 남 얘기처럼 오불관언(吾不關焉)이다. 여름은 더워야 제격이라고 하지만 물질문명에 이미 익숙해진 몸은 선풍기와 에어컨에서 불어내는 바람만 찾을 뿐이다.

여름날에는 바다보다는 산이나 계곡이 제격이다. 옛사람들은 계곡에 발을 담는 탁족(濯足)이라 하여 여름의 더위를 씻는 풍류를 즐겼다. 계곡 주변 그늘진 곳에 있는 반반한 바위에 걸터 앉아 한 손에 부채 들고 다른 한 손에는 책을 보면서 자연과 하나가 되는 물아일체(物我一體)를 즐겼던 것이다.

선비들의 휴식처, 그 옛날의 식영정․환벽당

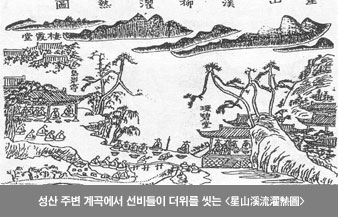

임진왜란이 발발하기 2년 전인 1590년 조선 선조 때, 때는 한여름 복날이다. 별뫼라 부르는 성산(星山) 주변 계곡에서 옛선비들이 더위를 씻는 <星山溪流濯熱圖>라는 그림이 남아 있다. 이 그림은 김성원이 교류하던 여러 유생들과 함께 식영정(息影亭)과 환벽당(環碧堂)을 중심으로 모여서 서로 시문을 지으며 즐기던 모습을 그린 것이다. 그림 뒷장에는 같이 모였던 유생들의 이름, 자호(字號), 본관(本貫)을 자세히 기록하고 있다. 이때 같이 모인 사람들은 김복억(金福億)‚ 김부륜(金富倫)‚ 최경회(崔慶會)‚ 오운(吳澐)‚ 양자정(梁子渟)‚ 김성원(金成遠)‚ 정암수(丁巖壽)‚ 정대휴(鄭大休)‚ 김사로(金師魯)‚ 김영휘(金永暉)‚ 임회(林檜) 등 모두 11명이다.

그림을 잘 살펴보면 갓 쓴 유생들이 저마다 정자에서 또는 다리에서 술상을 받아들고 서로 담소하는 모습이다. 정자 주변에 길게 늘어진 노송(老松)은 한여름날의 한가로움이 더욱 돋보이게 한다. 술이 몇 순배 돌고나면 흥에 겨워 시회(詩會)도 무르익었을 것이다. 이 때 지은 시 두 수가 남아 있다. 첫 번째 시는 김부륜이, 두 번째 시는 오운이 서로 운을 맞춰 지었다.

여유 자유로움 넘치는 한여름의 탁족

하던 일도 팽개치고 세상 인연도 털고 抽身簿領擺塵緣

한여름 불볕 더위 씻어보고자 하네 要洗炎蒸六月天

장사보다 적어도 모두 재상이고 少八長沙會時宰

두목보다 많아도 모두 신선이라네 多三杜曲飮中仙

맑은 물에 돌던지고 붉은 난간 흔드는데 淸川抱石搖朱檻

빽빽한 풀숲에 잇다른 소나무 그늘자리 곱도다 密草連松蔭彩筵

꿈으로 사라질까 덜컥 겁나는데 却怕闌珊成一夢

마침내 좋은 경치 용이 잠을 청하네 終敎勝事付龍眠

한여름의 불쾌지수는 만사를 귀찮게 할 만큼 높다. 하던 일 잠시 제쳐두고 계곡으로 달려간다. 저마다 재상(宰相) 못잖은 당찬 인물들로 가득 찼다. 시재(詩才) 또한 당나라 때 유명한 시인인 두목(杜牧)보다 뒤떨어지지 않을 정도이다. 정자의 붉은 난간에 기대고 계곡물에 돌 던지는 호기로움은 신선의 모습과 다를 바 없다. 가득 우거진 풀숲과 길게 늘어진 소나무 그늘이 곱다는 표현은 ‘나’와 ‘너’라는 분별(分別)이 사라진 경지를 말해준다. 한여름날에 즐기는 낮잠은 행여 이 좋은 경치가 꿈이 아닐까 하는 걱정을 덜어줄 정도로 달콤하다.

시냇가 다리에서 말 내려 힘들게 올라오니 溪橋舍馬費攀緣

푸른 대나무 우거진 소나무가 조그마한 별천지라 翠竹蒼松小洞天

머리 희끗한 도사가 지초를 캐니 皓首黃冠採芝老

책속에 전하는 단약을 자하선인이 먹었도다 靑編丹竈飮霞仙

석양에 구름 흘러가 부채 쥐며 노래하는데 雲移夕照明歌扇

바람이 가을 향기 보내서 춤추는 자리에 젖어드네 風送秋香襲舞筵

우습도다 마을 꼬마들 나란히 손뼉치는데 笑殺村兒齊拍手

술취한 늙은이는 놀라서 깨지도 않네 不會驚罷醉翁眠

여름 더위를 씻어내자는 벗의 부름을 받고 말 타고 찾았다. 정자는 가파른 벼랑 위에 있어 오르기 쉽지 않다. 그러나 사방을 둘러보니 대나무와 소나무로 가득 차 있으니 여기가 바로 별천지가 아니고 무엇이겠는가. 저마다 신선이라도 된 듯이 춤을 추며 노래 부른다. 때마침 부는 저녁 바람에 가을 냄새까지 담겨 있으니 더욱 흥이 돋았다. 동네꼬마 아이들이 수군거리며 흉봤지만, 이미 물아일체(物我一體)에 젖었으니 양반의 체통 따위야 무슨 대수겠는가 하는 표정이다. 요란한 박수소리에도 깨지 않고 꾸벅꾸벅 조는 늙은이 모습은 묘한 정적감마저 느끼게 한다.

옛모습 잃어가는 광주호 안타까움만

그림을 자세히 보면 식영정과 환벽당이 다리를 사이에 두고 자연스럽게 이어져 있다. 지금하고는 확연히 다른 모습이다. 이유를 알고 보니 1976년 광주호를 만들기 위해 식영정 앞 벼랑인 석병풍을 폭파했기 때문이라고 한다. 개발이라는 미명하에 우리의 소중한 문화유산이 가뭇없이 사라져버리고 말았다. 대신 호수생태공원 앞에 일곱 개의 커다란 바위만이 그 시절을 기억할 뿐이다.

환벽당 앞 커다란 바위 앞에 개울이 흐르고 있다. 무등산 원효계곡에서 발원하여 단풍과 바위로 이름난 풍암정(楓巖亭), 김덕령 장군의 한이 서린 취가정(醉歌亭), 푸르름이 고리를 묶고 있다던 환벽당(環碧堂)을 지나 광주호로 몸을 내맡긴다. 이 개울이 푸른 물줄기가 뿜는 것 같다고 하여 창계천(滄溪川)이라 했고, 또는 배롱나무가 불꽃을 터뜨리듯 물굽이가 세차게 흐르는 것같다고 하여 자미탄(紫薇灘)이라고 했다. 사물 하나하나에도 의미를 부여하며 이름을 지었던 옛사람들의 혜안에 감탄할 뿐이다.

불길한 소식이 들려온다. 식영정과 환벽당 앞 개울을 파괴하는 것도 모자라 광주호 둑을 더 높인다고 한다. 문화재 보호라는 구호가 자꾸 헛도는 느낌이다. 별뫼 주변의 자연환경이 호남(湖南)의 계산풍류(溪山風流)을 낳았다. 16세기 때 호남의 문학이 조선의 문학을 대변할 만큼 번성했던 것은 이 고장의 자연환경이 한몫했기 때문이다.

강산은 사람을 키운다고 했다. 더 이상 자연 속에서 어우러지는 환경이 아닌 인공의 환경이 판치는 세상에서 옛사람들이 즐겼던 여름날의 풍경을 그저 먼 옛날의 이야기로만 치부하지 않을까 하는 걱정이 앞선다.